LIMA SIN RESERVAS

Esta ciudad es la nueva meca de la gastronomía latinoamericana, pero saborearla como dios manda no obliga a desembolsar fortunas en un restaurante ni a esperar meses por una reserva. Bohemia, burguesa, criolla, oceánica… Lima es un banquete tentador no sólo para turistas foodies. Esta crónica sugiere otros templos, abre otras puertas y sirve otros platos para recordar que la capital peruana no se alimenta sólo de reputados chefs ni es apenas un trampolín a Machu Picchu.

Para decirlo en pocas palabras: entender mínimamente La Ciudad de los Reyes lleva su tiempo. Más, por cierto, que el tiempo que el turista sometido a la dulce dictadura de los rankings consagra hoy a un menú de 14 pasos y 400 dólares, dócilmente dispuesto a que le reinterpreten todo, para después seguir viaje a otra parte.

¿Por dónde empezar, entonces? No exagera ni un poquito (en Lima adoran los diminutivos) quien afirma que el Museo Larco justifica por sí solo la visita a la ciudad. Emplazado en una impresionante hacienda virreinal del siglo XVIII que se alza en el corazón de Pueblo Libre, el Larco atesora una impresionante colección de arte precolombino que atestigua cinco mil años de historia. La cabalgata arranca con una didáctica introducción y un jugoso video de apenas diez minutos, para prolongarse de inmediato en espacios consagrados a las culturas y tejidos del antiguo Perú, al sincretismo, a las ceremonias del sacrificio y a sus recipientes, a la guerra, a la música, a los rituales, a las joyas y al oro. La colección permanente que brilla en esas salas en penumbra es una perfecta sinopsis de la cosmovisión andina, y pone al alcance del viajero obras maestras entre las que cabe destacar fardos mortuorios de los Huari, estelas Pacompampas, huaco retratos Mochicas, tambores Nascas, mantos Paracas o un hipnotizante cuenco Chimú en oro y plata.

Capítulo (y salas) aparte merece la Galería Erótica del museo, un gozoso despliegue de cerámicas que dan fe de cómo vivían la sexualidad esos pueblos precolombinos. Por si todo ello fuera poco, el Larco también abre las puertas de sus “depósitos visitables”, una enorme estancia para caminar entre vitrinas que resguardan unas 30 mil piezas arqueológicas. La imprescindible visita se redondea con el disfrute de los coloridos jardines del museo, en los que hay lugar para un café-restaurante a la altura de las circunstancias que atiende comensales del mediodía a la noche en su terraza, en sus salones interiores y en el nuevo rooftop.

Siempre en Pueblo Libre, quienes prefieran recuperar fuerzas en un sitio más informal pero a su manera también rico en historia, deben saber que la parada obligatoria y a mano es la Antigua Taberna Queirolo. Ese templo popular remonta sus orígenes a 1880, cuando recién llegada de Génova la familia que le da nombre abrió una pulpería en el barrio, que antes de ser rebautizado por el mismísimo San Martín se llamaba Magdalena Vieja. Con los años, la pulpería devino taberna y bodega, el local dejó de ser sitio de tertulias exclusivamente masculinas, los buses de turistas tomaron la posta de las viejas carretas y el Queirolo se impuso como un comedero respetable e icónico de Pueblo Libre y de Lima toda.

A primera vista, la carta puede parecer tan abrumadora como la colección que atesoró Rafael Larco desde los años 20 (hay entradas y fondos, carnes y pastas, piqueos y ruletas), pero conviene saber que unos simples “sánguches” (por ejemplo de lomito ahumado o de chanchito dulce) harán las delicias del comensal que quiera debutar con las típicas butifarras limeñas. Para más datos, el cau cau de la casa es famoso y nadie querría irse de esos salones sin beber un buen pisco o un chilcano.

A pasos de Queirolo, el paseo por ese barrio limeño con aire provinciano y pasado patriótico puede prolongarse en la iglesia Santa María Magdalena, una pequeña joya del barroco local, con sus altares y su púlpito doradísimos y churriguerescos; o en el Palacio de la Magdalena, una vieja casona que hoy alberga al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en la que supieron vivir los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar: atención a su cubre montura de terciopelo azul en exhibición.

Si al cabo de un día alimentado con tanta historia la noche pide un trago más contemporáneo, habrá que poner proa a San Isidro para dejarse caer en alguno de los bares de moda. En ese rubro, la vedette indiscutida del barrio es Carnaval (favorito de los rankings, dicho sea de paso) que tiene algo de parque temático para adultos interesados en brindis pero, justo es decirlo, hace gala de un servicio irreprochable, revela requiebros insospechados en materia de coctelería y presentación de los tragos y sirve piqueos perfectos para sostenerlos. Este cronista probó un simple Penicilina, que en la versión de la casa gana un toque más ahumado y, a dios gracias, llega en un vaso clásico con un hielo redondísimo y coronado con algo de sal, pero vio pasar recipientes rocambolescos varios para sostener, por ejemplo, tequila con lima de Tahití y flores, o una tentadora mezcla de vermouths rojos con trufas negras. Los menos arriesgados preferirán caminar un par de cuadras hasta la elegante barra de Bottega Dasso, donde un público mayormente local, más interesado en conversar que en fotografiar tragos con el celular, se da cita para probar, por ejemplo, un Fonzo Scotch Sour (versión local del whisky sour, con destilados de naranja), un sentador trío de tartar o un irreprochable risotto con frutos del mar. ¿Postres de inspiración nikkei para rematar la noche? Un par de cuadras más serán suficientes para llegar a Shizen y ordenar en sus negras y monacales mesas un Chumbeque (parfait de algarrobo, galletas de achiote y caramelo de algarrobina) o un Carmen no okashi (diplomática de vainilla, galleta de miso, texturas de piña y canela).

El imprescindible Museo Larco, en Pueblo Libre.

Cultura precolombina a la vista en el Larco.

Plata y oro, sol y luna: este cuenco Chimú es uno de los tesoros del museo.

Cerámicas que celebran la sexualidad en la Galería Erótica del Larco.

Antigua Taberna Queirolo, también en Pueblo Libre.

Caras familiares y sandwiches a la peruana en el Queirolo.

En Lima, la pausa del mediodía pide pisco sour.

María Magdalena, joyita barroca en el corazón de Pueblo Libre.

El jardín del Palacio de la Magdalena, donde vivieron Bolívar y San Martín.

Superada esa jugosa introducción a la ciudad, es tiempo de incursionar en el Cercado de Lima (como llaman al casco histórico de la capital), que se corresponde básicamente con el área que estuvo amurallada hasta entrado el siglo XIX y fue designado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1991. Esa zona abraza más de 600 monumentos históricos, mayormente en el espacio conocido como el Damero de Pizarro.

A propósito de conquistadores, la Casa Aliaga, que perteneció al contador real que mandó Carlos V a Lima para cuidar de los números y hunde sus raíces en una construcción levantada sobre una huaca en 1536 (la destruyó un terremoto doscientos años más tarde y la reconstruyeron un par de veces un siglo después), es hoy una impresionante casa solariega que ostenta su propio récord: la de ser tan vieja como la ciudad y la más antigua de las Américas habitada por 17 generaciones de la misma familia. La visita permite asomarse a los esplendores de la Lima virreinal y republicana, deleitarse con requiebros arquitectónicos y decorativos varios (desde el imponente portón de entrada al patio hundido de aires andaluces, pasando por la paleta de colores fuertes que envuelve las distintas habitaciones o el artesonado del techo del comedor); descubrir una Virgen de Belén cusqueña que delata influencias de la pintura flamenca y, si toca en suerte una guía inspirada como Cecilia, escuchar sabrosas anécdotas y recordar (en rigor experimentar en carne propia) cómo el trazado de las calles y el emplazamiento de las casas se pensaba en función de la orientación de los vientos. Sentir las frescas bocanadas que se cuelan desde el río Rímac a través de las teatinas de la Casa Aliaga es la mejor manera de empezar la mañana y de atar el pasado con el presente en el Cercado de Lima.

El corazón del barrio, claro, es la Plaza de Armas (o Plaza Mayor), espacio fundacional de la ciudad y ejemplo sobresaliente entre las plazas de cuño hispánico del continente, que brilla por la compacta y empastada arquitectura que la rodea. Habrá que visitar la imprescindible catedral, que conjuga estilos varios, le hace una guiñada a su par sevillana y destaca (entre otras cosas) por la impresionante sillería del coro, con sus respaldos de santos tallados; por la cripta en la que descansan los restos de Pizarro y por las catacumbas subterráneas en las que duermen para siempre arzobispos, virreyes y otros notables de la ciudad. A su lado, luego de sortear la pequeña Parroquia El Sagrario, está el imponente Palacio Arzobispal (de momento vedado a las visitas), con su fachada neocolonial de piedra, sus balcones neobarrocos tallados en cedro y su portal neoplateresco. Frente a estos dos edificios, el Palacio Municipal y el Club de la Unión, con sus fachadas ocre y sus balcones tallados de dos pisos; a un lado el Palacio de Gobierno (que en 24 años cambió de inquilino 11 veces, todo hay que decirlo) y al otro el Edificio Olaya, que repite el tono ocre en su fachada y el ritmo de pasivas y pasajes en su arquitectura, a tono con el resto del conjunto.

En esa zona del centro de Lima la parada cantada del mediodía es el célebre Bar Cordano, Patrimonio Cultural de la Nación. El Cordano, que también fue fundado por genoveses (ahora está en manos de los mozos que lo atienden), supo ser reducto favorito del público adicto a las corridas de toros, y como se codea con el Palacio de Gobierno casi no hay presidente de la República que no haya pasado por allí. El tacu tacu, el ají de gallina y los chicharrones son los buques insignia de su carta, pero allí se va más por el ambiente que por la oferta gastronómica. Si fuera del caso reincidir en la maravillosa tradición de las butifarras locales, el viajero de buen paladar preferirá estirar la caminata hasta el imprescindible Carbone, fundado por otro genovés, nombre de pila Antonio, que al parecer sostenía que “del chancho todo se come: hasta su sombra”. En este bar-bodega del Cercado de Lima, que acaba de cumplir cien años, los aires retro del pequeño salón son un delicioso marco para el sabor de sus “sánguches” de jamón del país, de jamón del norte o de pejerrey.

Entrada a toda orquesta a la Plaza de Armas de Lima.

El vestíbulo de la Casa Aliaga, la más vieja de Lima en poder de la misma familia.

Esplendores de la ciudad virreinal y republicana a la vista en Casa Aliaga.

Un poco de Flandes y un poco de Cusco en esta Virgen de Belén.

El patio hundido y de aires andaluces de la Casa Aliaga.

La Catedral de Lima, de la que Pizarro puso en 1535 la piedra fundacional.

El altar mayor de la Catedral de Lima.

Un detalle de la sillería del coro, con San Sebastián martirizado el centro.

Catacumbas en el subsuelo de la iglesia.

Apoteosis de los balcones en el Palacio Arzobispal, vecino de la Catedral.

El Club de la Unión, también en la Plaza Mayor.

La Catedral, vista desde una de las pasivas de la plaza.

El Cordano, parada obligada junto al Palacio de Gobierno, en el corazón de Lima.

Aires retro y vintage en Carbone.

El arte de despachar butifarras: en este caso, de jamón del país.

A la hora de entregarse al pisco sour, dos mojones ineludibles reclaman la atención del caminante a esta altura sediento: el Museo del Pisco, donde se puede brindar con los amigos mirando la Plaza Mayor (y donde la dosis de alcohol viene algo recargada); y el encantador y a la vez decadente bar del Hotel Maury, kilómetro cero de la tradición local del pisco sour.

Si Lima fuera New York, el bar del Maury sería el King Cole Bar del St. Regis, donde como ya se sabe “perfeccionaron” el Bloody Mary. Pues bien: aquí la historia enseña que el introductor del pisco sour en la ciudad fue un gringo llegado a Perú desde Utah, Victor Morris, que inspirado en el whisky sour que se bebía en su país imitó la receta (pero con pisco en lugar de whisky) en su Bar Morris, allá por los años 20 del siglo pasado. Muerto el gringo y desaparecido su local, alguno de sus empleados habría continuado con la tradición del pisco sour en el bar del Maury, donde de paso lo perfeccionaron sumándole las gotas de amargo de angostura que hasta hoy lo caracterizan.

Sea como fuere, la parada en Maury es imprescindible para seguir saboreando la historia de la ciudad. Y nada como escucharla de boca del barman Braulio Álvarez, que reina allí desde hace un cuarto de siglo y sigue arrastrando su carrito por el salón, despachando pisco sours con una mano y anécdotas con la otra. ¿La más sonada? La que protagonizó Dardanus, un caballo de carrera que en 1965 se quedó con el Premio Internacional América en el Hipódromo de Monterrico. Oscar Berckemeyer Pazos, notorio turfman limeño y dueño del pingo, le apostó a Antonio Bergna, por entonces dueño del hotel, que su caballo ganaría. Y en ese caso, agregó, lo llevaría a brindar con pisco al bar. El dueño aceptó la apuesta, Dardanus cruzó primero la raya, Bergna cumplió con la palabra empeñada, y el caballo entró tranquilamente al Maury, donde lo esperaba un balde de pisco. Para los descreídos (que los habrá), hay fotos.

Desandando el camino por el Jirón Lampa, la tarde en el Cercado puede endulzarse en la folclórica Churrería San Francisco, que lleva 60 años vendiendo los “auténticos” churros españoles (solos o rellenos con crema pastelera o manjar blanco), para luego elevarse con una visita al Convento de San Francisco. Este conjunto monumental, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988 (incluso antes de extender la designación a todo el Cercado de Lima), es otra visita imprescindible. Si la guía de turno no es especialmente angelada, habrá que prestar especial atención a la imponente cúpula interior de estilo mudéjar, a la cruz en piedra de Huamanga (una suerte de alabastro peruano), al Cristo de marfil en tres piezas, a la biblioteca que alberga unos 20 mil volúmenes y a las imponentes catacumbas, que supieron ser cementerio colonial y, previsiblemente, son el destaque del paseo.

El corazón histórico de Lima es inabarcable en un sólo día, por lo que habrá que dedicarle al menos otra jornada para explorar los tesoros del Museo del Banco Central de Reserva del Perú (atención a El Rabí, de Enrique Barreda, y a Mantas/Las tapadas limeñas, de Julia Codesio); para recorrer el circuito de la Plaza San Martín y asomarse al recuperado esplendor del Hotel Bolívar (que también reclama su lugar en la ruta limeña del pisco); para encarar los pasillos del Museo de Arte de Lima, en el vecino Parque de la Exposición (más vírgenes, más incas, más esplendores plateados, también arte contemporáneo); para visitar el Mercado Central o para darse una vuelta por el vecino y animadísimo Barrio Chino, donde el Jirón Ucayali deja que una de sus cuadras pase a llamarse Calle Capón, se enfunde de rojo y dorado y, traspasado el enorme portal, albergue restaurantes de cocina chifa, un mercado laberíntico, templos religiosos, salas de slots, kioscos con maestros del Feng Shui y lectores del I Ching, ejércitos de Maneki-nekos y tiendas que ofrecen todo tipo de chucherías y baratijas.

Los días en el Cercado de Lima merecen terminar por todo lo alto, tal vez cenando junto a un sitio arqueológico. El restaurante de la Huaca Pucllana, ya en el distrito de Miraflores, es el lugar al que todo anfitrión limeño que se precie querría llevar a sus huéspedes. Y contra lo que podría esperarse de un rincón de la ciudad eminentemente turístico, en ese privilegiado palco que se asoma a una mole de adobe que supo ser el centro ceremonial y administrativo del Valle de Lima, también se come muy bien. Por ejemplo: anticuchos de corazón, conchitas gratinadas a la parmesana, choclitos con queso frito y salsa huancaína, langostinos amelcochados al tumbo y picarones con miel a los postres, como para que quede claro que los sabores de Perú son la base de la carta de ese clásico de la ciudad.

En el Museo del Pisco, Leo recarga las dosis para deleite de turistas y locales.

Braulio Álvarez, una vida en el bar del Hotel Maury, kilómetro cero del pisco sour a la limeña.

Churros españoles: vieja tradición que endulza el Jirón Lampa, en el Cercado.

El hall de Banco Central de Reserva del Perú, devenido museo en el centro de Lima.

Las tapadas limeñas, cuadro de Julia Codesio en el Museo del Banco Central de Reserva.

En el mismo museo, El rabí, de Enrique Barreda.

Máscara funeraria precolombina en las bóvedas del MUCEN.

El Mercado Central, también en el corazón del casco histórico.

Ejércitos de gatos de la suerte en el Barrio Chino

En la calle Capón, el Damero de Pizarro cambia de look radicalmente.

Cena con vista en restaurante de la Huaca Pucllana.

De nuevo en Miraflores, el plato fuerte para los que privilegien el apetito cultural es el museo que exhibe la colección de textiles precolombinos del empresario japonés Yoshitaro Amano. Si Lima fuera Florencia, el deslumbrante Museo Amano sería el lugar indicado para experimentar el Síndrome de Stendhal: sus dos primeras salas atesoran algo más de 120 piezas textiles del antiguo Perú, en un colorido y sofisticadísimo paseo que va de los Chavin a los Incas, de los Huari a los Chimú, de los Mochica a los Chuquibamba, de los Paracas a los Nascas, y que incluye también un espacio para entender las herramientas y las materias primas con las que trabajaban esos pueblos. La tercera sala, que lleva el nombre del fundador de la casa, pone foco en la cultura Chancay, permite el acceso a parte de los almacenes del museo y despliega, amén de los consabidos telares, un interesante conjunto de cerámicas.

Después de tanta belleza, y para no desmayarse como Beyle a la salida de Santa Croce, conviene darse un respiro y tomar aire fresco en los malecones de Miraflores, otro obligado paseo limeño donde el Faro de la Marina se tutea con bares y creperías con vistas al Pacífico, las parejitas se hacen selfies en el ultra kitsch Parque del Amor, los ciclistas se cruzan con los skaters y donde hay incluso un shopping center al aire libre, el famoso Larcomar, en el que tiendas y restaurantes miran a un cielo salpicado de parapentes.

Superado el intervalo consumista, el almuerzo puede tener lugar en La Preferida de la avenida Mariscal La Mar, que desde 1956 es la bodega querida del barrio y tiene un par de sucursales en la ciudad. La carta es extensa y peruanísima, y aunque los tiraditos, los sudados y los ceviches son número puesto, también depara sorpresas como los tallarines verdes con apanado de lomo fino. A los postres, quien hasta ahora no haya probado los picarones puede hacerlo en los populares carritos del Parque Kennedy para luego seguir rumbo a El Virrey, la mejor librería de la ciudad (que dicho sea de paso, es propiedad de un uruguayo). A propósito de libros, dos sugerencias para quienes quieran ir más allá de Vargas Llosa y Jaime Bayly, o estén interesados en la narrativa peruana contemporánea: Huaco Retrato, de Gabriela Wiener (Random House) y La lealtad de los caníbales, de Diego Trelles Paz (Anagrama). Apenas a un par de cuadras de la librería, y de nuevo con el aire del mar alegrando la cara, otro reducto clásico de Miraflores: la Curich, con sus cremoladas de fruta (mango, coco, lúcuma, tamarindo, uva, fresas… y siguen firmas) famosas desde los años 80.

Sólo para tus ojos: la deslumbrante belleza de los textiles del Museo Amano, en Miraflores.

Fragmento del manto Bordado guerrero, tejido Paraca.

Túnicas y mantos Wari.

El Faro de la Marina, en el Malecón de Miraflores.

El Parque del Amor, para suspirar frente al Pacífico.

La librería El Virrey, la mejor del barrio y de la ciudad toda.

La Preferida, bodega clásica de Miraflores. Aquí, el local de Mariscal La Mar.

Curich y sus famosas cremoladas: pausa dulce y refrescante en Miraflores.

El barrio y su faro arriba, las playas y el tráfico del corredor costero abajo.

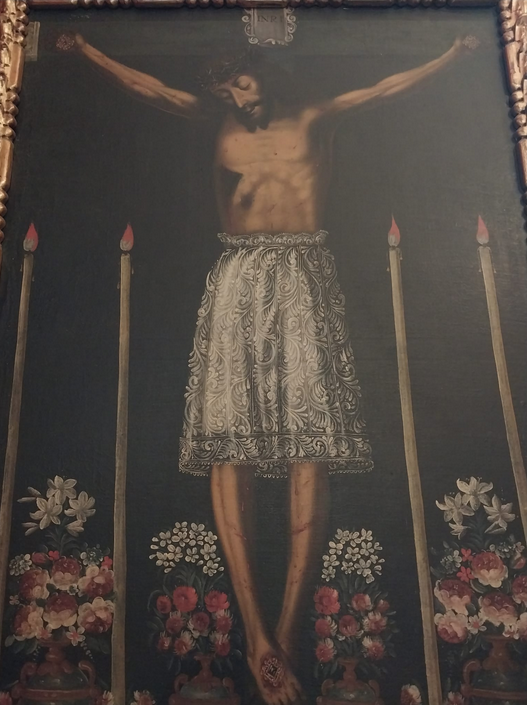

Ligeramente más al sur, pero siempre sin alejarse de la costa, Barranco suma aires bohemios y bucólicos a la recorrida por la ciudad, y es otro barrio imprescindible para redondear una primera impresión de Lima. Allí la mañana puede empezar plácidamente en el Museo Pedro de Osma, emplazado en una enorme casona que fue primero la residencia de verano de la familia y más tarde morada permanente de los herederos del matrimonio que inauguró la saga. La colección incluye obras de arte de la época virreinal (ángeles, arcángeles y vírgenes de impronta manierista), esculturas religiosas y, sobre todo, pintura de la escuela cusqueña, con un par de vírgenes que dejarán boquiabierto a quien nunca haya visto nada por el estilo. Hay también salas dedicadas al arte del sur andino, al oro y la plata, y una colección de muebles que ilustra el modus vivendi de la oligarquía limeña de la época, incluyendo bargueños, cofres y gaveteros con incrustaciones de madreperla y carey, varios de ellos de origen filipino.

No lejos de allí Barranco regala su rincón más bohemio junto al Puente de los Suspiros (donde es correcto evocar a Chabuca Granda pero erróneo confundirlo con el desparecido Puente de Palo al que refiere La flor de la canela) y a la Bajada de Baños, una zona ganada por los murales, perfumada por el olor a marihuana que impregna el aire y salpicada de bares que despachan cerveza artesanal. Muy cerca, el paseo se pone más elegante y residencial en el vecino Malecón Mariscal Castilla, y más folclórico en el delicioso Parque Municipal de Barranco, frente a la Parroquia La Santísima Cruz, a la Biblioteca Municipal y a la imprescindible Bodega Juanito Barranco, que junto con la Piselli son dos buenas alternativas para el pisco que abra el apetito o para otra butifarra al paso. Sobran opciones de todo tipo para almorzar en Barranco, pero una buena idea pueden ser las animadísimas mesas de Canta Rana, donde las conchas a la chalaca y los ceviches son sencillamente perfectos.

Un tour inaugural por Barranco no debería ignorar la recoleta plaza San Francisco ni el Jirón Sáenz Peña, donde el rooftop del moderno Hotel B es el lugar indicado para el postre y el café; ni los otros malecones del barrio, muy especialmente el Paul Harris, donde para matar la curiosidad de los fetichistas se alza en edificio en el que, arropado por su familia, ha vuelto a anidar el Nobel Varguitas. Barranco abajo, la tarde puede terminar junto al Pacífico en Cala, con sus terrazas que sobrevuelan el canto rodado de la playa y dan de cara a un mar trufado de surfistas.

Ocultado el sol, y de nuevo en Miraflores, el rumor de los olas y la bruma del océano seguirán envolviendo los muelles que conducen a La Rosa Náutica, cuyo bar con aires de cueva pirata es cita obligada de locales y extranjeros para los tragos de la noche y el piqueo de rigor.

El jardín y la fachada posterior del Museo Pedro de Osma, en Barranco.

Señor de los Temblores, óleo sobre tela del siglo XVIII.

Una Piedad del siglo XVIII, estofada en pan de oro y plata.

Detalle del manto de la Virgen del Rosario de Pomata, un óleo brocateado del siglo XVIII.

Virgen de la Almudena, óleo brocateado del siglo XVII.

Arcángeles tutelando una de las salas del Pedro de Osma.

Juanito de Barranco: bodega tradicional frente al Parque Municipal del barrio.

Jamón del norte, listo para el tradicional “sánguche” criollo.

Evocación de Chabuca Granda en el barrio bohemio de Lima.

La Bajada de Baños, que conduce de las alturas de Barranco al mar.

Canta Rana y sus animadas mesas para un mediodía bien servido en Barranco.

Conchas a la chalaca (y más pisco sour) en Canta Rana.

Ceviche mixto en el corazón de Barranco.

El rooftop y (abajo) el bar interior del moderno Hotel B.

El malecón Paul Harris de Barranco, donde habita el Nobel Mario Vargas Llosa.

Barranco desde las elegantes alturas de Mariscal Castilla.

La terraza de Cala, fin de tarde perfecto junto al mar de Barranco.

Quienes dispongan de más tiempo en la ciudad querrán asomar sus narices a Surquillo, un distrito limeño cada vez más al alcance del radar turístico. El Mercado 1 del barrio es una puerta de entrada ideal, y un estimulante paseo para los cinco sentidos con sus puestos de flores, frutas, verduras, carnes, pescados, hierbas y especias, al parecer frecuentados por los cocineros más mentados. En medio del ajetreo y del barullo, el pequeño mostrador de la cevichería de César es, dicho sea de paso, el sitio indicado para entregarse a la energizante leche de tigre de media mañana.

Ya fuera del mercado (pero muy a mano de allí) las mesas de La Capitana son el anzuelo perfecto para el mediodía en Surquillo. ¿Un par de ideas? Como entrada, crudo chalaco de bonito y pulpo, alegrado con su aioli; el ceviche apaltado clásico de la casa como plato y un peruanísimo suspiro de chirimoya a los postres. Sin contar con la mala acústica del salón, que el volumen de los vinilos intenta disimular, La Capitana es un restaurante perfecto para quien quiera ver (y saborear) lo que está sucediendo en Lima ahora mismo.

En busca de otros extremos urbanos, de paisajes diferentes y de micromundos casi autónomos, el viajero podría explorar el sur de la ciudad para acercarse al colorido y animado Mercado Pesquero Artesanal de Chorrillos, para trepar a las alturas del Morro Solar y contemplar la ciudad desde más arriba, para llegar a la cruz que ilumina Lima por las noches, codearse con una virgen, con un cristo y con un soldado desconocido y, sobre todo, para darse un glorioso baño de mar en La Herradura, donde las verdes olas del Pacífico contrastan con la terrosa aridez de los cerros. Siempre en Chorrillos, el Malecón Grau abre puertas a la deliciosa casa en que se alza el Huarique Los Cuchitos, templo de la cocina criolla en el que refrescarse con chicha o con limonada y luego entregarse al lomo saltado o al arroz con pato.

Protección a la vista en el Mercado No.1 de Surquillo.

Todos los verdes (y los perfumes) de la huerta en espera de clientes.

Leche de tigre en la barra de César, impecable cevichería dentro del mercado.

La barra y las disputadas mesas de La Capitana, que nació en Pueblo Libre y ahora está también en Surquillo.

Entrada perfecta: crudo chalaco de bonito y pulpo en La Capitana.

Mensajes claros y (abajo) escenas de la vida cotidiana en el Mercado Pesquero Artesanal de Chorrillos.

La alta aridez del Morro Solar, que depara otras vistas de la costa de Lima.

La playa La Herradura, al sur de la ciudad.

Esplendores pacíficos en plena urbe: Lima también es generosa en olas verdes.

La Torre Cruz que tutela la ciudad y se ilumina por las noches.

Chicha, limonada y maíz cancha, en espera de los platos en el Huarique Los Cuchitos.

Lomo saltado, caballito de batalla de la cocina criolla en Lima.

En el otro extremo de la ciudad estira su delgado brazo la punta del Callao, una adorable península con pretensiones de república independiente y aires a La Habana y a la vieja Punta del Este al mismo tiempo. Los parques, los malecones, los muelles, los boliches y hasta la pequeña reserva de aves de la punta del Callao justifican fácilmente media jornada; y muy cerca de allí se alza el Monumental del Callao, una zona aledaña al puerto que, después de la consabida decadencia, fue recuperada por el proyecto Fugaz, una iniciativa sociocultural políticamente correcta que propone rescatar espacios públicos mediante el arte, la innovación y la creatividad. Dicen los lugareños que el Monumental conoció tiempos mejores y ahora está algo alicaído, pero visitar el estupendo Edificio Ronald, cuya arquitectura se cuenta entre lo más destacado del Perú republicano y hoy está tomado por galerías de arte, estudios de música y otros espacios culturales, permite entender lo que se está haciendo en esa zona antes convulsionada de Lima. Y, trepando a su rooftop, disfrutar de vistas impensadas del puerto, de la Fortaleza del Real Felipe, de las calles y los edificios históricos del barrio y hasta de las islas San Lorenzo, El Frontón y Palomino que dibujan sus imponentes siluetas en el horizonte.

Otra lección imprescindible de urbanidad está a la vista en el acomodado barrio de San Isidro: hay que darse tiempo para disfrutar el esplendor de El Olivar (un bosque de diez hectáreas poblado de olivos centenarios y otros árboles de más de 400 años), y contemplar el rigor paisajístico de los parques interiores del barrio (el Alayza Grundy, el Pío XII, el Hermasia Paget, el Götta Lettersten Holtzen) para entender lo que una ciudad que se toma en serio el verde y la limpieza es capaz de hacer. Huelga decir que no hay un papel en el piso, que nadie saca la basura a la hora que no corresponde, que el servicio de recolección cumple puntualmente, que no hay un perro sin correa, que las bicicletas no trepan a la vereda, que nadie perturba con ruidos molestos y que no asoman colores disonantes a la vista. En San Isidro, el inevitable pero a la vez odioso arte de las comparaciones puede conducir al viajero montevideano a la depresión profunda.

De modo que volviendo a Lima, que es lo que ahora importa, ¿algo más? Sí: decenas de cafeterías y pastelerías a la moda para los que busquen aires minimalistas, hípsters o globalizados; la imperdible crema volteada de Cosme; el Bar Inglés del Country para el penúltimo pisco sour, donde probablemente no faltarán el consabido turista solitario jugando a Perdidos en Tokyo ni la orquesta desgranando boleros en la terraza exterior; los mercados de la avenida Petit Thours para las últimas compritas, mozos amables, por no decir amabilísimos; gente educada, veredas limpias, siempre limpias; playas de olas verdes y aguas menos frías de lo imaginado siempre a mano y, con un poco de suerte, cielos mucho más celestes y despejados que los que cabe esperar de la mala fama de gris que tiene esta encantadora y deliciosa ciudad.

El recuperado Edificio Ronald, en el Monumental del Callao.

El interior del edificio cede sus espacios a las manifestaciones culturales contemporáneas.

Baños con vista a islas en las alturas del Ronald.

Una estampa portuaria del Callao desde el rooftop Fugaz.

A todo color: así vibran las calles del Monumental.

Más verde no se consigue: El Olivar, oasis urbano en San Isidro.

Gente en obra: la limpieza como gesto cotidiano en el impoluto Olivar.

Uno de los parques interiores de San Isidro, donde nada desentona.

Reivindicación de peatón. O cada cosa en su lugar.

Contrafrentes de lujo en otro de los parques interiores de San Isidro.

Lima impecable, limpia y verde.