FLORENCIA SEGÚN ORIANA

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, esta crónica viajera evoca a la más célebre periodista de todos los tiempos, la imitadísima pero inimitable Oriana Fallaci. Lo que sigue es el relato de una sorprendente revelación en sus archivos, y una pequeña ruta para recordarla en Florencia, la ciudad de sus amores.

Son las nueve en punto de la mañana del viernes 20 de enero de 2017. Me he dado cita con Mónica Valentini, responsable del Archivo General del Consejo Regional de Toscana, en el Palazzo Panciatichi de Florencia, que se alza en el 4 de Via Cavour. Me acompaña como siempre la Sra. A., con quien días atrás hemos visitado la biblioteca del Palazzo Cerretani, en la Piazza dell’Unità Italiana, donde se exhibe una pequeña vitrina con objetos de la famosa periodista, incluyendo un par de máquinas de escribir, algunas tarjetas personales y ediciones de sus libros en decenas de idiomas. Pero aquel breve encuentro con la memorabilia de Oriana, para qué negarlo, nos ha dejado con gusto a poco.

De modo que ahora, un par de llamadas telefónicas, trámites burocráticos y días después, tenemos delante de nosotros unas cuantas cajas, que en este caso atesoran todo el material inherente a la novela Un hombre, que Oriana Fallaci publicó en 1979. Forman parte del fondo donado en 2016 por su heredero universal, el sobrino Edoardo Perazzi. Como esos documentos llevan menos de un año aquí, “nadie nunca los ha consultado aún, nadie nunca ha abierto esas cajas”, asegura para nuestro estupor Valentini, que de inmediato da instrucciones concretas: podremos tocar los papeles sin guantes, aunque solo después que ella los haya separado debidamente; y podremos tomar notas pero no fotografías de ningún tipo. El nipote Edoardo, imagino yo, vela y administra celosamente el legado de su tía (cuya correspondencia privada, dicho sea de paso, acaba de publicar en el libro La paura è un peccato, que devoro cada noche en el apartamento que tenemos alquilado en Oltrarno).

Entonces Valentini, con modos de bibliotecóloga cálida y precisión de fría cirujana, procede a abrir esas blanquísimas cajas. Y el deslumbrante backstage de aquella novela que envenenó mi adolescencia empieza a desfilar ante nuestros ojos: hay decenas de versiones preliminares del libro, que Oriana pensó en llamar, originalmente, Fratello mio, compagno del deserto; fratello mio, compagno della solitudine (Hermano mío, compañero del desierto; hermano mío, compañero de la soledad), largo y desechado título inspirado en unos versos escritos por Alekos Panagulis, el protagonista de la novela. Hay unas cuantas carpetas con el material del que Fallaci se valió para preparar su entrevista a Alekos en la Atenas de 1973, otras tantas con los legajos del proceso judicial que siguió a la prisión de Panagulis, y más carpetas con pericias y documentos vinculados al accidente automovilístico que le causó la muerte en 1976. Hay varias versiones finales del texto, siempre mecanografiadas, muchas de ellas escritas en un llamativo papel amarillo, hechas de páginas y páginas recortadas y pegadas una y otra vez con cinta (retrotráiganse a un mundo sin computadoras), reveladoras de la obsesiva y prolijísima forma de tachar, añadir o yuxtaponer fragmentos de la autora; muchas versiones con los capítulos separados, curiosamente, por páginas de la revista Playboy, con la que Fallaci colaboró en algún momento de su carrera. Hay pruebas de imprenta con un sinfín de correcciones de puño y letra de la escritora, hay un par de deliciosos mapas mentales, o ayudamemorias, desplegados en cartulinas blancas trufadas de manchas de pocillos de café, con anotaciones sueltas que debieron funcionar como asociación de ideas: “el ajo de Atenas”, “su komboloi”, “yo como una Circe que intenta seducirlo y luego lo deja ir”… En fin, la conmovedora y en buena medida indescifrable materia prima de aquel libro que se transformaría en uno de sus grandes best sellers.

Oriana Fallaci escribió Un hombre virtualmente confinada en su casa de campo en Greve in Chianti, no solo para homenajear al héroe de la resistencia griega a la dictadura de los coroneles sino también para encauzar el dolor que le produjo la muerte (el asesinato) de quien fuera su compañero de vida durante tres años. Mucho tiempo después, al cabo de casi cinco décadas residiendo en Nueva York, ya a punto de ser derrotada por el cáncer, a fines del verano de 2006 Oriana volvió por última vez a Florencia. Su ciudad natal, la ciudad de sus amores, pero también la ciudad con la que tanto se había peleado últimamente. La distancia entre la una y la otra se había vuelto enorme. Y no se medía solo en kilómetros. La misma fiorentina orgullosa que con apenas 13 años ya colaboraba en la lucha contra los fascistas y los nazis a las órdenes de su padre, partisano del comando de resistencia Giustizia e Libertà, de pronto fue la veterana autoexiliada que le hacía la guerra a los somalíes que acampaban en la explanada del Duomo. Escribió líneas iracundas contra los conciudadanos que toleraban dócilmente aquella “invasión” que afeaba el sacrosanto espacio entre el battistero y la catedral, el viejo “paraíso florentino”. Le resultaban insultantes las tiendas y los baños públicos dispuestos durante meses para los inmigrantes africanos. Llamó a los diarios, llamó al alcalde, llamó a la Policía. Amenazó con quemar carpas y volar mezquitas. Se peleó con media Italia.

Pero quiso morir reconciliada con su adorada Florencia. Y lo hizo. Cuando supo que había llegado su hora, abandonó su casa del Upper East Side de Manhattan. Dijo que quería cerrar los ojos por última vez en la torre Mannelli, que se alza en una de las cabeceras del Ponte Vecchio, para despedirse de la vida mirando el Arno y la cúpula de Brunelleschi y el Campanile del Giotto desde el mismo lugar donde se había estrenado como combatiente antifascista. No fue exactamente así: murió en la clínica Santa Clara, en una habitación con vistas a la ciudad y a Santa Maria del Fiore, tal como quería, la madrugada del 15 de setiembre de 2006.

La cita frente a sus archivos, aquella inolvidable mañana de invierno, ha sido un punto altísimo de nuestra ruta tras sus pasos por Florencia: la calle Piaggione, en Oltrarno, donde estaba la apretada casa en la que vino al mundo; Giovanni Prati 8, a pasos de Porta Romana, donde pasó la mayor parte de su vida en la ciudad y donde volvía puntualmente cada año, primero para visitar a sus padres, luego para encerrarse a trabajar en sus libros sin atender timbres ni teléfonos (curiosamente, ni una placa recuerda hoy a aquella vecina ilustre); la entrañable Piazza del Limbo, tal vez su lugar más amado de Florencia, un recodo minúsculo y casi escondido a metros del Arno, donde siguen en pie la fachada de un viejo edificio que albergaba baños termales y la pequeña iglesia Santi Apostoli; Piazzale Michelangelo, con sus fabulosas vistas y su David y su Loggia, el café donde Alekos y ella se sentaban a beber ouzo y a discutir a Kavafis (y donde los mozos de hoy, naturalmente, no tienen idea de quién era la Fallaci). Y por cierto, el cementerio evangélico Agli Allori (el cementerio de los laureles), ya en las colinas de las afueras, donde yace junto a sus padres en una tumba nada pretensiosa.

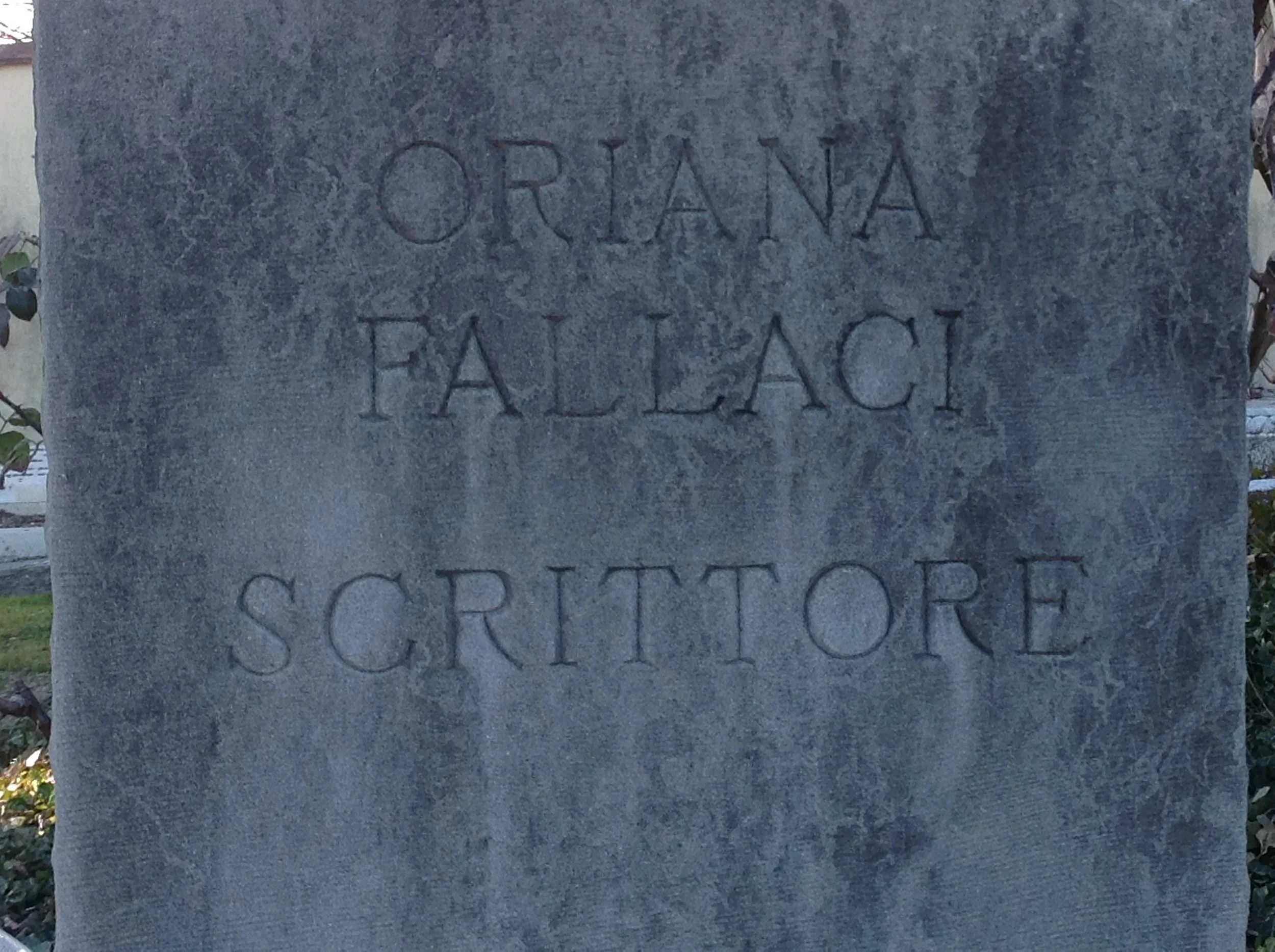

Entre las múltiples disposiciones que dejó antes de morir, esta atea devota que quiso que monseñor Rino Fisichella le tomara la mano antes de emprender su último viaje, encargó un funeral laico y privado. Dejó instrucciones igualmente precisas sobre la ropa con que debían vestirla (incluyendo el preciado broche de la época napoleónica que solía usar en las entrevistas más difíciles, “para intimidar un poquito a los poderosos”) y ordenó también la leyenda para su lápida, que reza simplemente: Oriana Fallaci - Scrittore. Sí: escritor, no escritora. Para ella no era cuestión de género, sino de raza. “He nacido para ser escritor y sería escritor aunque no tuviese manos para escribir”, dijo más de una vez.

Al cabo de un par de semanas recorriendo Florencia, abrumado por la interminable madeja de tiempo con la que esta ciudad teje su historia, por el peso y la belleza de cada rincón empeñado en recordarte a cada paso cuán grande es ella y cuán pequeño eres tú (estos jardines fueron ordenados por los Médici, aquí trabajó Galileo, allí escribió Dante, en esta esquina nació la Mona Lisa…), deslumbrado por la impetuosa elegancia de un lugar que sabe contarse a sí mismo casi como ningún otro en el mundo, uno podría arriesgar la siguiente hipótesis: entender esta ciudad tan orgullosa, tan segura de sí misma, ayuda a comprender mejor la afinadísima impertinencia de Oriana Fallaci, fiorentina ilustre e inolvidable.